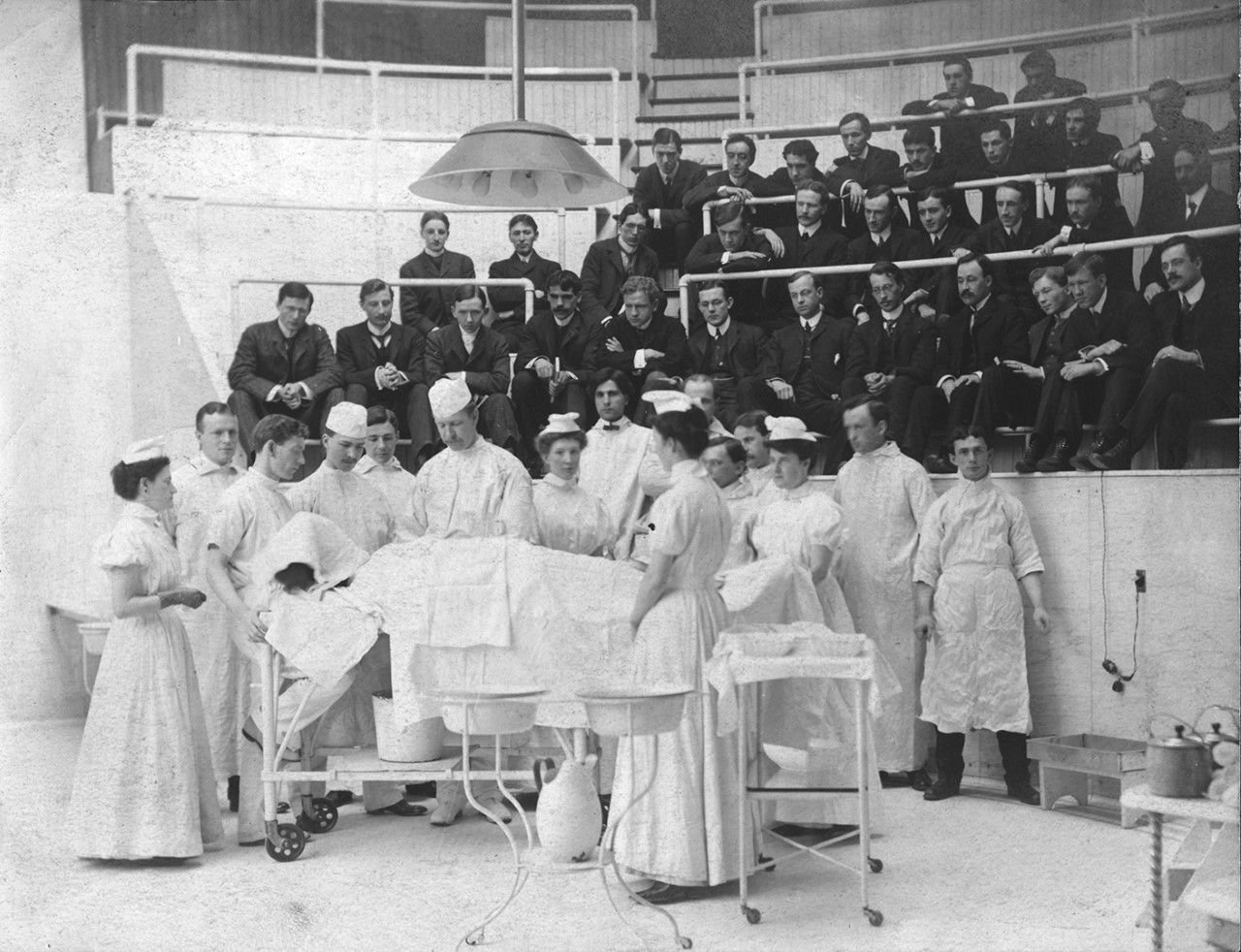

L’aile M du pavillon de chirurgie de l’Hôpital général de Montréal, 1904. Centre des arts et du patrimoine du CUSM, Fonds Mann, 2017-0001.04.1.33

INTRODUCTION

Peinture d’un port pour Henry Sandham, Montréal, QC, 1880. Notman & Sandham. Musée McCord, II-56905.1

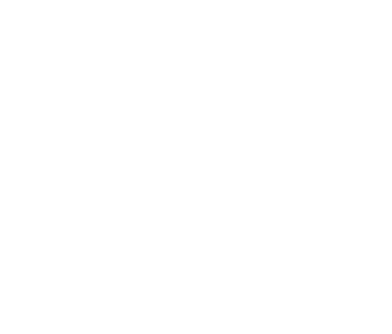

C’est d’une initiative caritative communautaire qu’est né l’Hôpital général de Montréal. Formée d’un groupe de femmes protestantes, la Female Benevolent Society of Montreal perçoit chez les immigrants démunis, qui débarquent à Montréal par vagues croissantes en provenance d’outre-Atlantique, un besoin criant de soins. Premier hôpital public général voué à servir la population montréalaise de toutes confessions, L’HGM demeurera fidèle à sa vocation durant plus de deux siècles. Son premier emplacement non officiel fut un modeste refuge constitué de quatre lits, ouvert en 1818 dans la banlieue de Récollet.

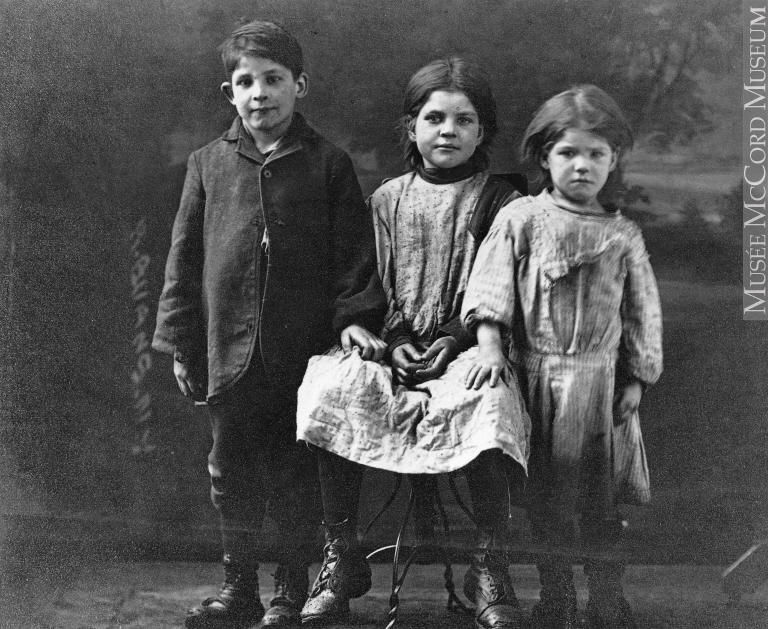

Située sur le territoire tradionnel non cédé de la nation Kanien’kehá :ka, la population de colons de Montréal explose au cours des premières décennies du XIXe siècle, passant de neuf mille à vingt-sept mille habitants. En 1816, plus de cinq mille personnes débarquent à Montréal, venant principalement de Grande-Bretagne. Ceux-ci s’installent dans le sud-ouest de l’ile, où ils trouvent du travail au port, tout près. À cette époque, et pour une première fois dans l’histoire de la ville, la majorité de la population montréalaise est d’origine britannique.

Les guerres napoléoniennes et leurs répercussions ont créé deux conditions favorables au mouvement des nouveaux arrivants à Montréal. D’une part, le commerce britannique frappé par la guerre a ruiné une grande partie des citoyens, particulièrement les marchands et les paysans métayers, qui risquent l’expulsion en Irlande. Puis, l’Océan Atlantique étant devenu sécuritaire pour les navires non armés à partir de 1815, les immigrants se présentent nombreux à Montréal pour y chercher des occasions mercantiles ou agricoles.

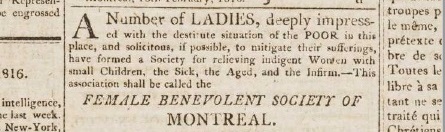

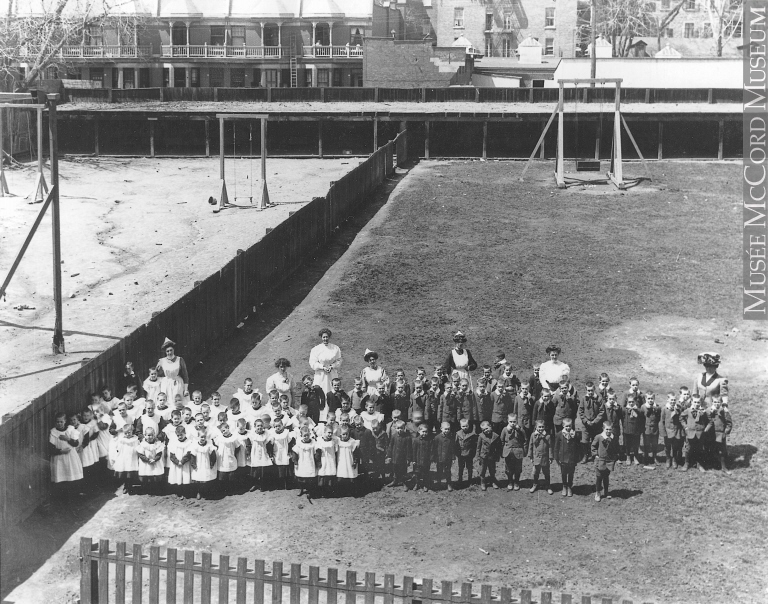

Enfants du Village-aux-Oies, Montréal, QC, vers 1910. Art Studio. Musée McCord, don de Mr. John Stanley Kennedy, MP-1979.131

La médecine à Montréal

au XIXe siècle

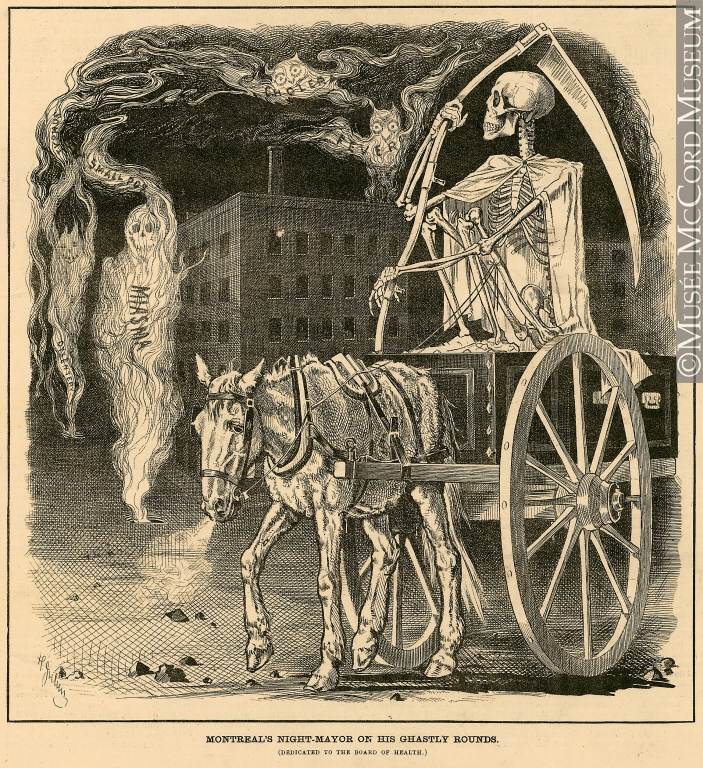

Le maire nocturne de Montréal lors de sa tournée spectrale (dédié à la Commission de santé), 1875. Musée McCord, M992X.5.82

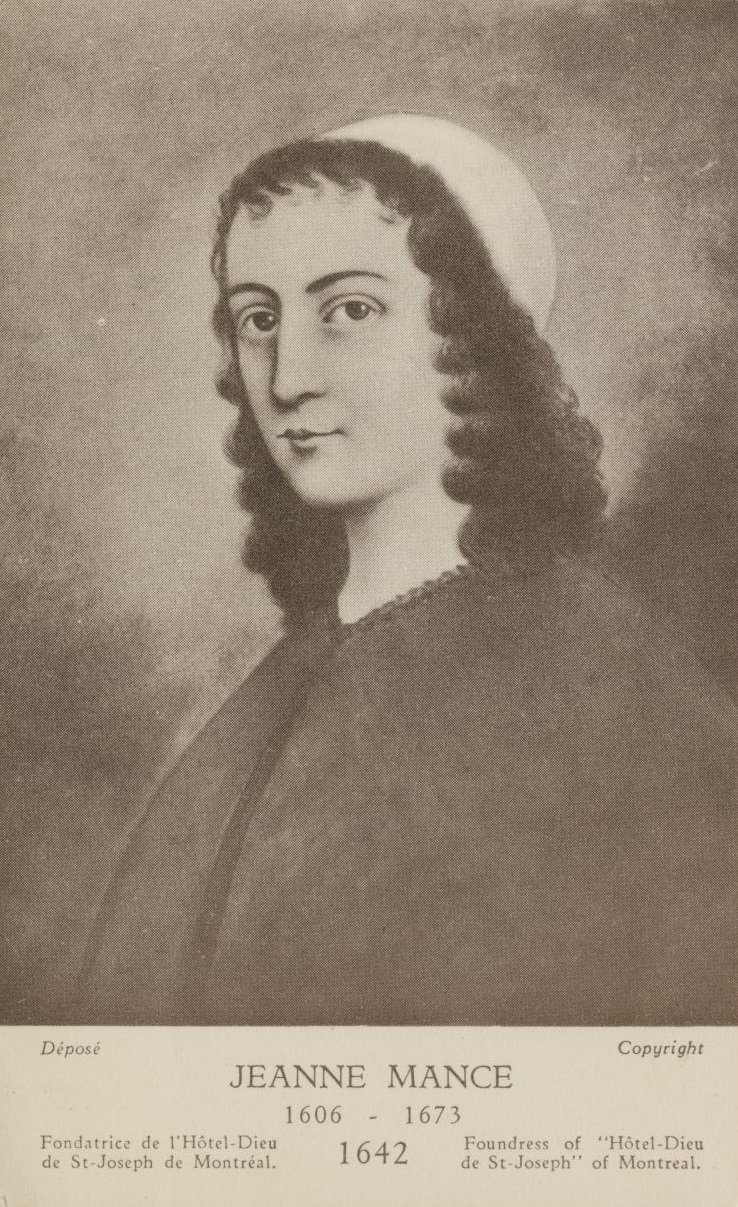

Avant la création du Bas-Canada en 1791, Montréal est une petite colonie française dont les ressources en matière de soins médicaux sont limitées. En 1645, Jeanne Mance fonde l’Hôtel-Dieu, le premier hôpital de Montréal. Celui-ci demeurera le seul établissement à servir la communauté de Montréal jusqu’au début du XIXe siècle, comptant vingt-et-un médecins agréés pour vingt mille habitants. À l’époque, les médecins indépendants font des visites à domicile, mais il n’existe pas de lieu doté d’une politique ouverte et inclusive pour soigner une population de plus en plus anglophone et protestante. L’Hôpital général de Montréal va changer cette réalité.

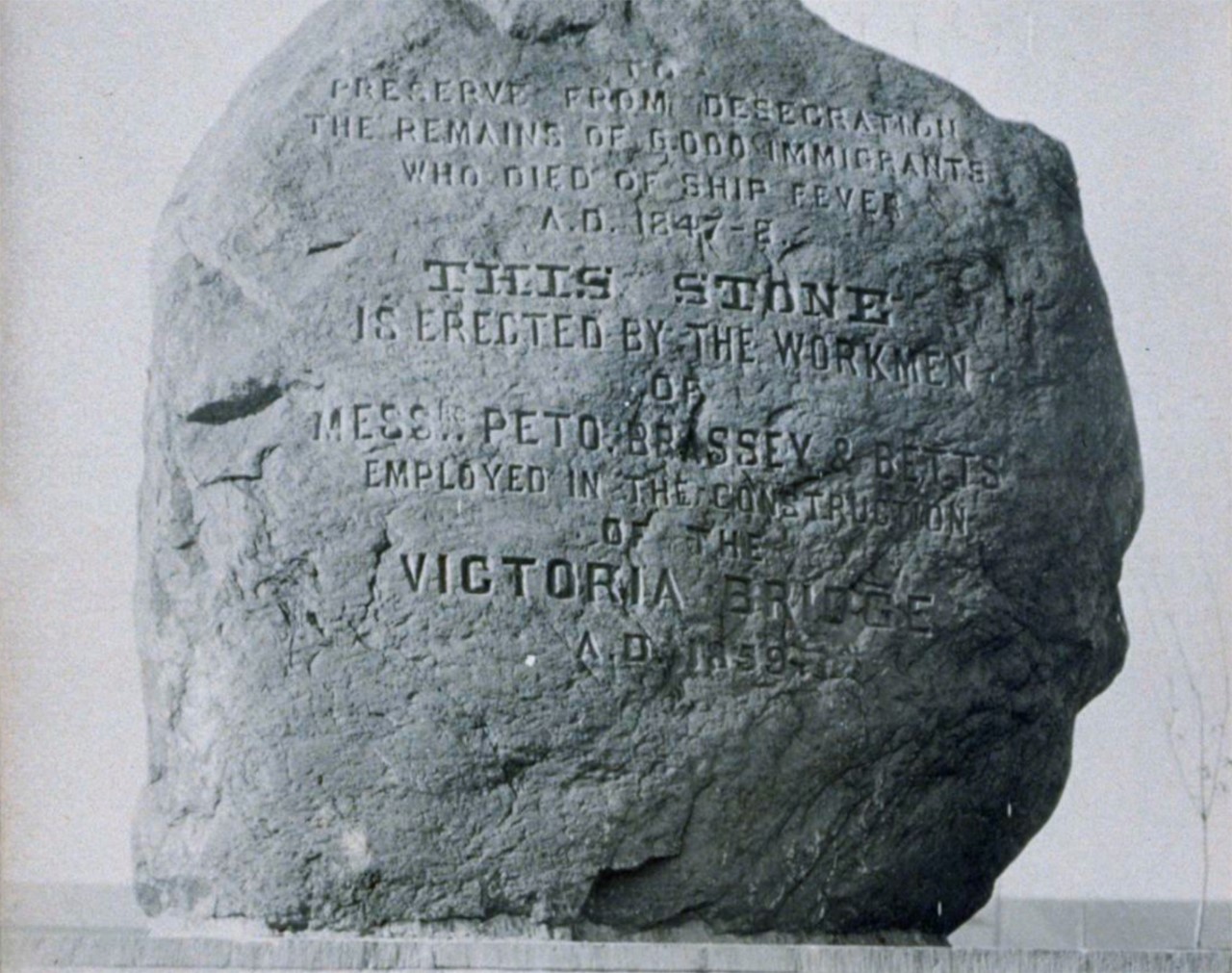

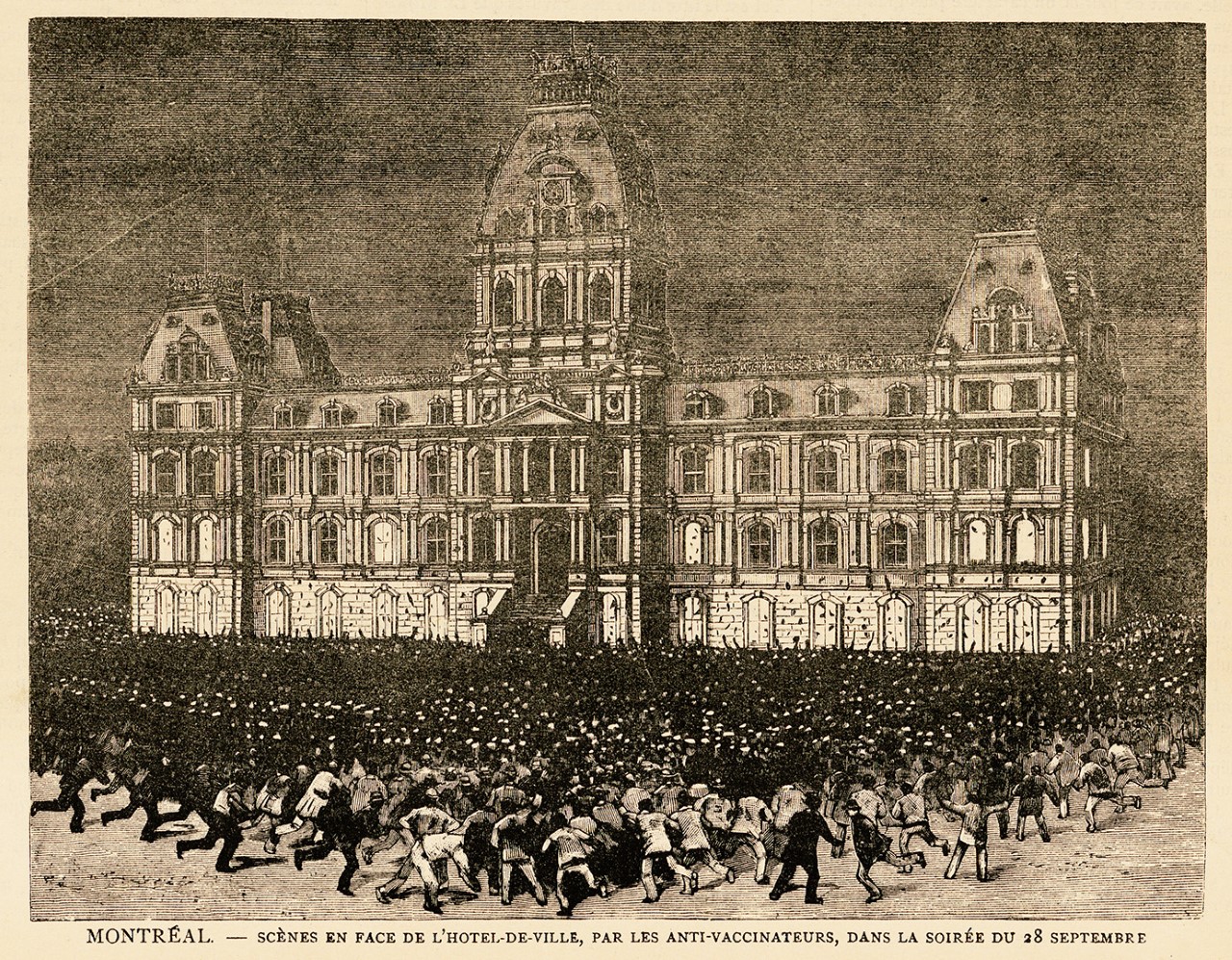

Au XIXe siècle, se rendre à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux représente un dernier recours. La majorité des cas qui se retrouvent à l’HGM sont liés à des maladies infectieuses. L’hôpital acquiert très tôt la réputation de traiter les patients infectieux, et rend un service inestimable aux malades des baraques à fiévre de Village-aux-Oies (Goose Village) lors de deux des plus graves épidémies de Montréal : l’épidémie de choléra de 1832, qui à son paroxysme causa plus de six cents décès en une semaine, et l’épidémie de typhus de 1847, dont les six mille victimes furent presque entièrement des immigrants irlandais ayant fui la Grande Famine. C’est malheureusement avant que la vaccination systématique ne soit préconisée par le conseil municipal de Montréal, ce qui va provoquer une émeute lors de l’épidémie de variole de 1885.

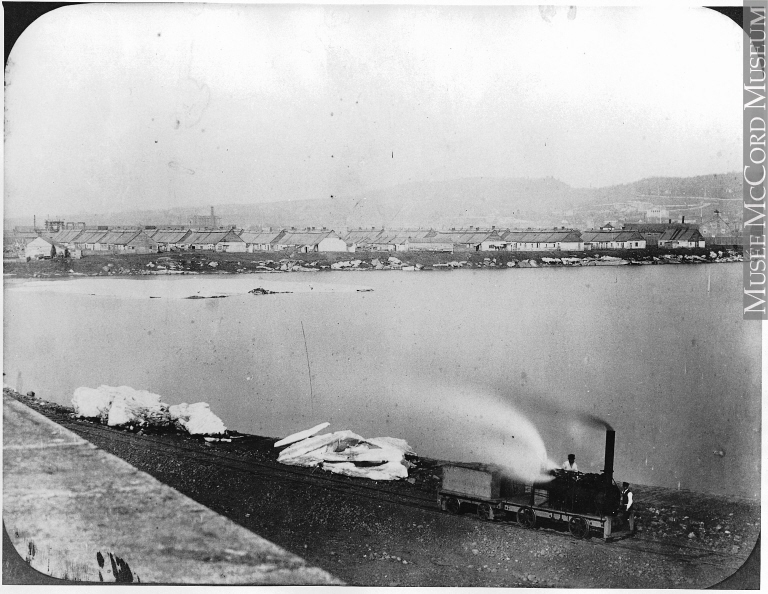

Sur cette image, les baraques à fièvre en arrière-plan furent converties en logements pour les ouvriers travaillant à la construction du pont Victoria.

Constructions depuis le haut du pont Victoria, Montréal, QC, 1858-1859. William Notman. Musée McCord, don de Mrs. Henry W. Hill, N-0000.392.2.2

Des débuts extra-

ordinaires

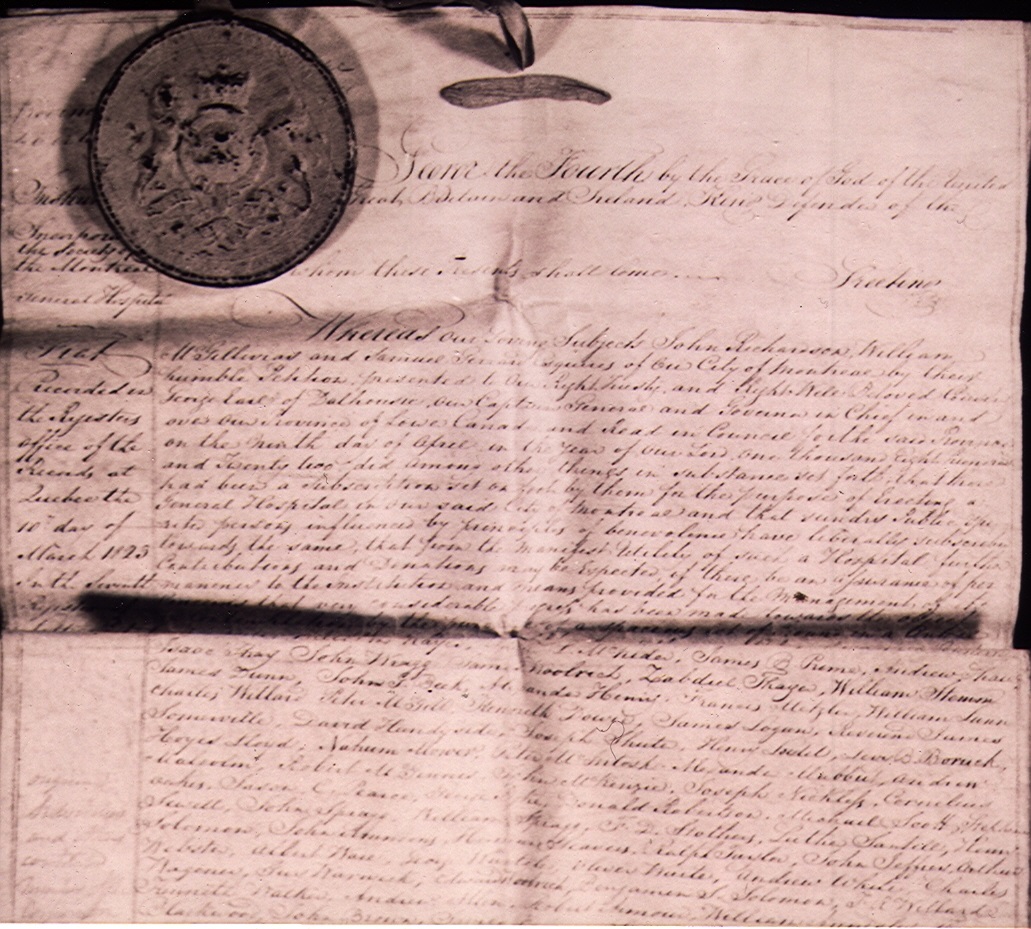

En 1819, John Molson père remet à l’Assemblée législative du Bas-Canada une pétition visant à financer la construction d’un nouvel hôpital. À l’assemblée, l’homme politique Michael O’Sullivan fait valoir qu’on pourrait aussi bien satisfaire les besoins de la population croissante en agrandissant l’Hôtel-Dieu. La demande de fonds est refusée. O’Sullivan affirme par ailleurs que « l’avancement de la discipline » évoqué dans la pétition implique de pratiquer des expériences sur les patients. En réalité, les pétitionnaires souhaitent fonder une école de médecine. La dispute mène à un duel notoire entre O’Sullivan et William Caldwell, l’un des médecins fondateurs de l’HGM.

John Molson père faisait partie des nombreux notables de la classe marchande anglophone qui appuyaient la création d’un hôpital. C’est en grande partie grâce à la générosité et au bénévolat de la communauté que celui-ci a pu voir le jour.

19th Century Canadian School, Honourable John Molson (The Elder), c. 19th century. Collection de l’Hôpital général de Montréal

C’est suite à l’édition du 10 avril du Canadian Courant qu’éclate une dispute qui mènera au duel. Le Dr William Caldwell publie dans le journal local une insulte non signée qui vise O’Sullivan. L’échange qui s’ensuit mènera à l’un des plus célèbres duels de l’histoire canadienne. Les deux hommes s’affrontèrent à 6 heures du matin à Pointe du Moulin à Vent, dans le sud-ouest du port de Montréal. Chacun tira cinq coups de feu. Tous deux survécurent à leurs blessures : Caldwell s’en tira avec un bras cassé, O’Sullivan avec une balle logée dans la colonne vertébrale.

Esquisse du duel entre Caldwell et O’Sullivan, sans date, de Pages of History, édité par Jean C. Grout, 1981

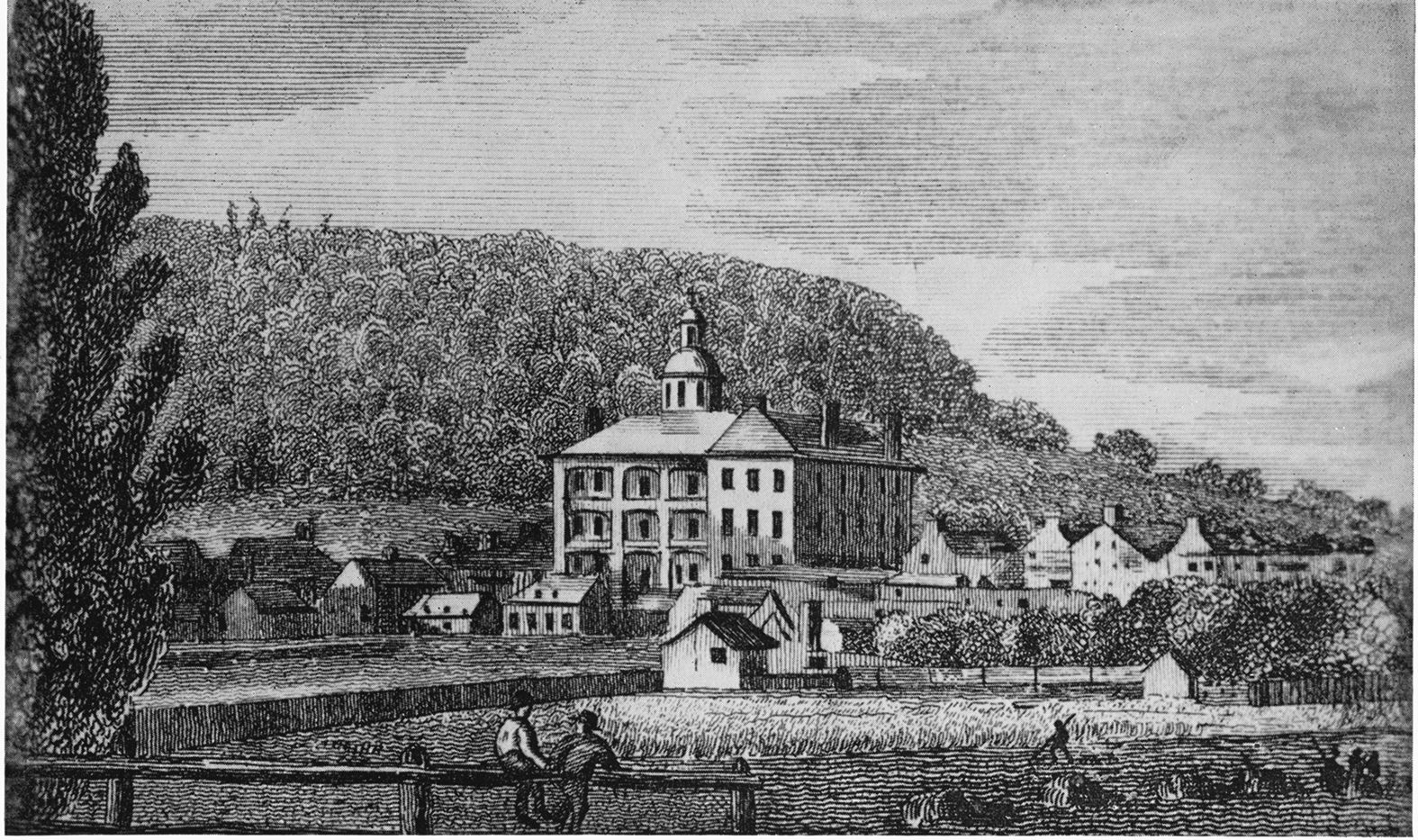

Bien que la pétition n’ait pu obtenir de soutien provincial, les fondateurs de l’hôpital arrivent à amasser suffisamment de dons du public pour ouvrir un local temporaire sur la rue Craig. L’année suivante, ils font l’acquisition d’un terrain sur la rue Dorchester. La cérémonie de pose de la première pierre a lieu à l’été 1821, marquant la naissance officielle de l’HGM. En 1823, l’hôpital reçoit sa charte royale, ce qui lui confère toute sa légitimité.

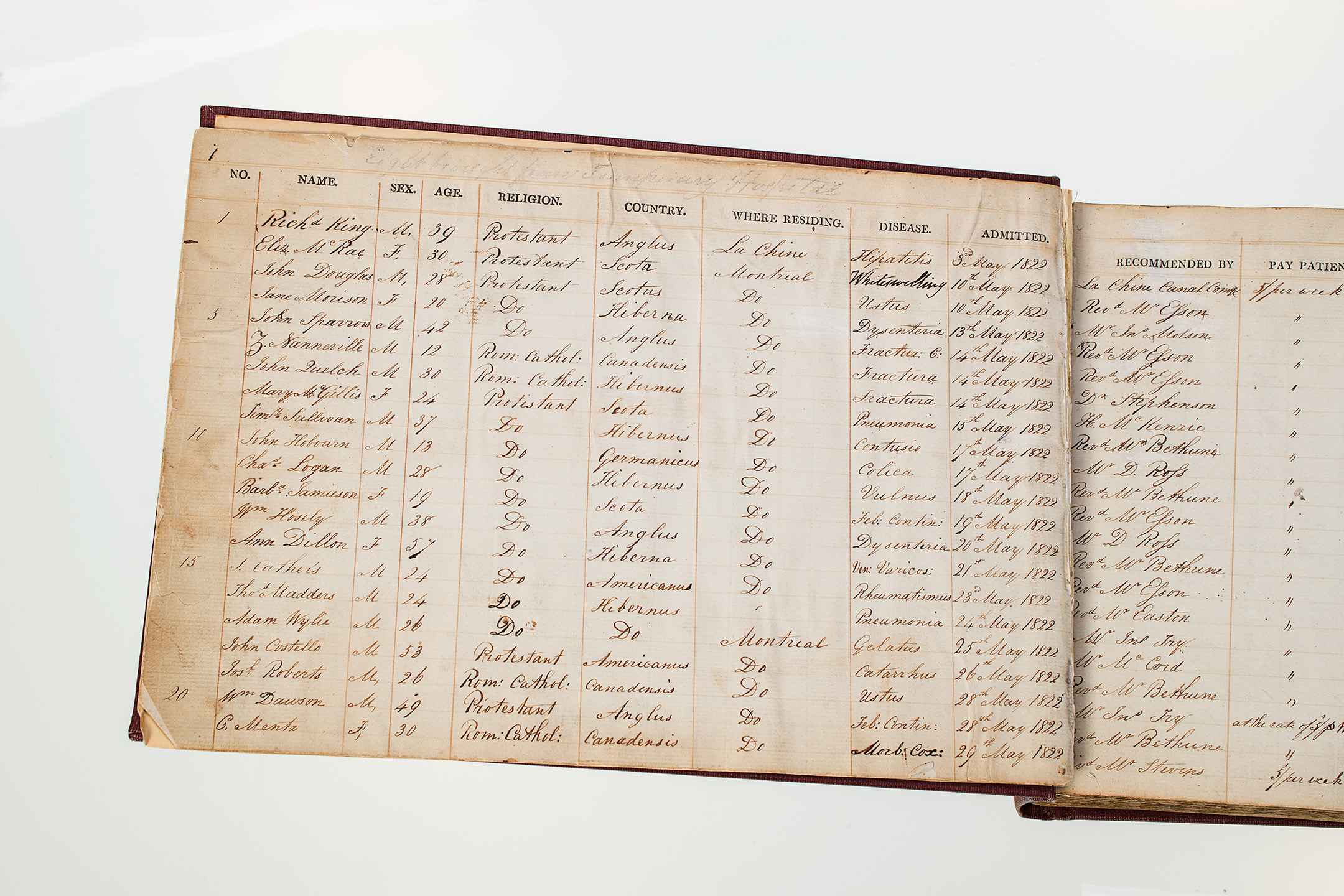

Le 3 mai 1822, personnel et patients emménagent rue Dorchester dans le nouvel hôpital de quatre-vingts lits, conçu par Thomas Phillips. Les ailes Richardson (1832) et Reid (1848) seront ajoutées par la suite pour répondre à la demande sans cesse croissante de lits.

Vue de l’hôpital depuis le sud montrant les galeries, tiré de Hochelaga Depicta, de Newton Bosworth (1839). Réimprimé dans The Montreal General Hospital 1821-1956: A Pictorial Review, Special Number of the Montreal General Hospital Bulletin, Vol. 2, No 8, septembre 1956.

Les débuts de la

médecine à l’HGM

Groupe de médecins résidents, Montréal, QC, copie réalisée en 1895. Wm. Notman & Son. Musée McCord, II110422.0

La faculté fondatrice de l’Université McGill

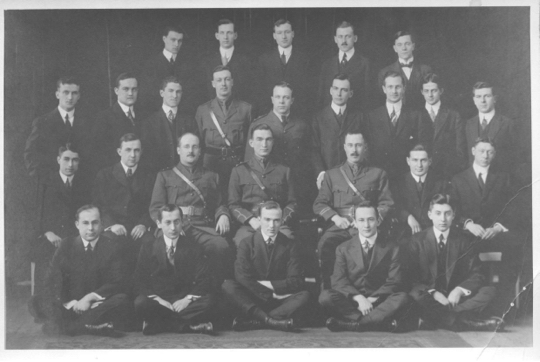

En 1822, les médecins fondateurs de l’HGM créent le Montreal Medical Institution. Inspiré des écoles européennes, on y offre l’enseignement au chevet des patients, en plus des cours traditionnels. En 1829, un transfert de l’école est réclamé afin de satisfaire les conditions de dotation de James McGill en vue d’une future université. C’est ainsi que le Montreal Medical Institute devient la faculté fondatrice de l’Université McGill – et la première faculté de médecine du Canada.

Grâce à l’école de médecine, l’hôpital se met à fonctionner tel un établissement enseignant, faisant naitre le lien désormais séculaire entre l’HGM et l’Université McGill. Une multitude de médecins et chirurgiens de l’HGM y seront présentateurs, conférenciers, directeurs de département et doyens, guidant au fil des ans la formation de plusieurs générations d’étudiants et de résidents en médecine.

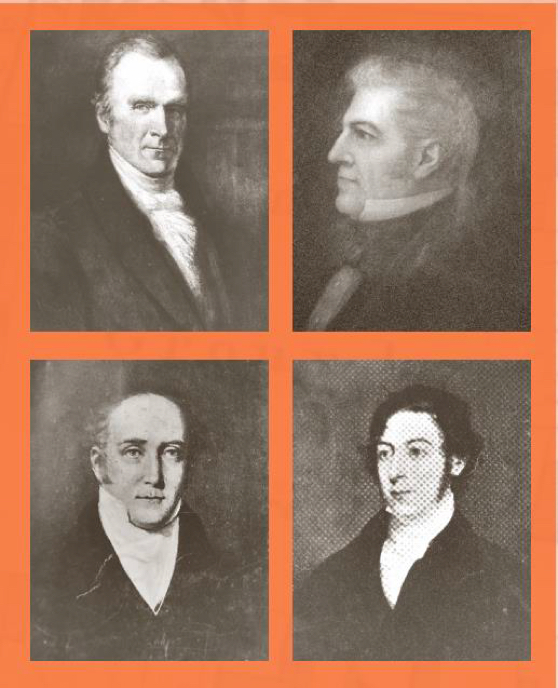

Les médecins fondateurs de l’Hôpital général de Montréal et de la faculté du Montreal Medical Institution. Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut à gauche : Les docteurs William Robertson (1784-1844), William Caldwell (1782-1833), Andrew Fernando Holmes (1797-1860), et John Stevenson (1796-1842)

De gauche à droite: Drs. Robert Palmer Howard, Thomas G. Roddick, George Ross, William Wright, William E. Scott, William Osler, John William Dawson, Francis J. Shepherd, William Gardner, George W. Campbell, Gilbert Prout Girdwood, Duncan C. MacCallum, Frank Buller, Robert Craik, Richard L. MacDonell, et George E. Fenwick

Portrait composé de 16 universitaires membres de la faculté de médecine, 1882. Bibliothèque Osler, Collection de photos William Osler, CUS_033-011_P

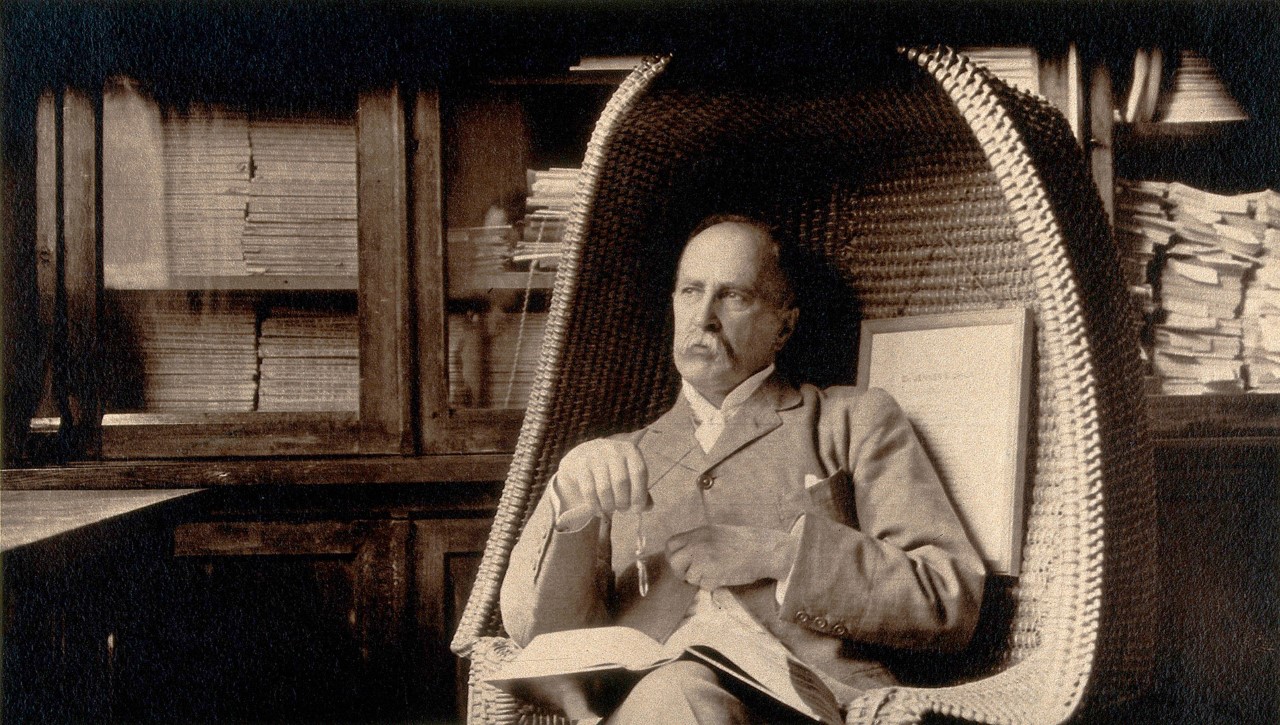

C’est dans le but de pratiquer l’enseignement clinique pratique à l’HGM que le jeune Sir William Osler étudia à McGill. Osler aimait particulièrement le style d’enseignement de Robert Palmer Howard, qu’il décrivit ainsi : “With him the study and the teaching of medicine were an absorbing passion, the ardour of which neither the incessant and ever-increasing demands upon his time nor the growing years could quench. When I first, as a senior student, came into intimate contact with him in the summer of 1871, the problem of tuberculosis was under discussion, stirred up by the epoch-making work of Villemin and the radical views of Niemeyer. Every lung lesion at the Montreal General Hospital had to be shown to him, and I got my first-hand introduction to Laennec, to Graves, and to Stokes, and became familiar with their works. No matter what the hour, and it usually was after 10 p.m., I was welcome with my bag, and if Wilks and Moxon, Virchow, or Rokitanski gave us no help, there were the Transactions of the Pathological Society and the big Dictionnaire of Dechambre. An ideal teacher because a student, ever alert to the new problems, an indomitable energy enabled him in the midst of an exacting practice to maintain an ardent enthusiasm, still to keep bright the fires which he had lighted in his youth.” William Osler, Aequanimitas, 1914.

Portrait du Dr Robert Palmer Howard au chevet d’un patient, réalisé par Robert Harris, 1889

Les soins médicaux au début du XIXe siècle

Il faudra attendre la découverte et l’étude systématique des microbes par Louis Pasteur, à la fin des années 1800, pour en savoir plus sur l’origine des maladies. Pour le moment, le traitement médical se limite à l’administration de médicaments comme la digitaline, la morphine, l’alcool et autres remèdes, à des interventions mineures telles que les saignements ou l’application de ventouses, ainsi qu’à de rares opérations. Il n’y a pas encore de système d’ambulance, et les accouchements ont habituellement lieu à domicile, avec l’aide de sages-femmes. À cette époque qui précéde la découverte de l’antisepsie, on juge la chirurgie très risquée. On ne l’envisage qu’en dernier recours, et les patients doivent demeurer conscients durant l’opération (l’éther et le chloroforme seront employés à partir de 1847). Sur la liste des employés, les infirmières ne sont distinguées des domestiques qu’en 1859, et ce n’est qu’avec l’arrivée de Nora Livingston, en 1890, qu’elles auront droit à un programme pour les former.

Ensemble de ventouses avec scarificateurs, 19e siècle. Centre des arts et du patrimoine du CUSM, 2020-0046

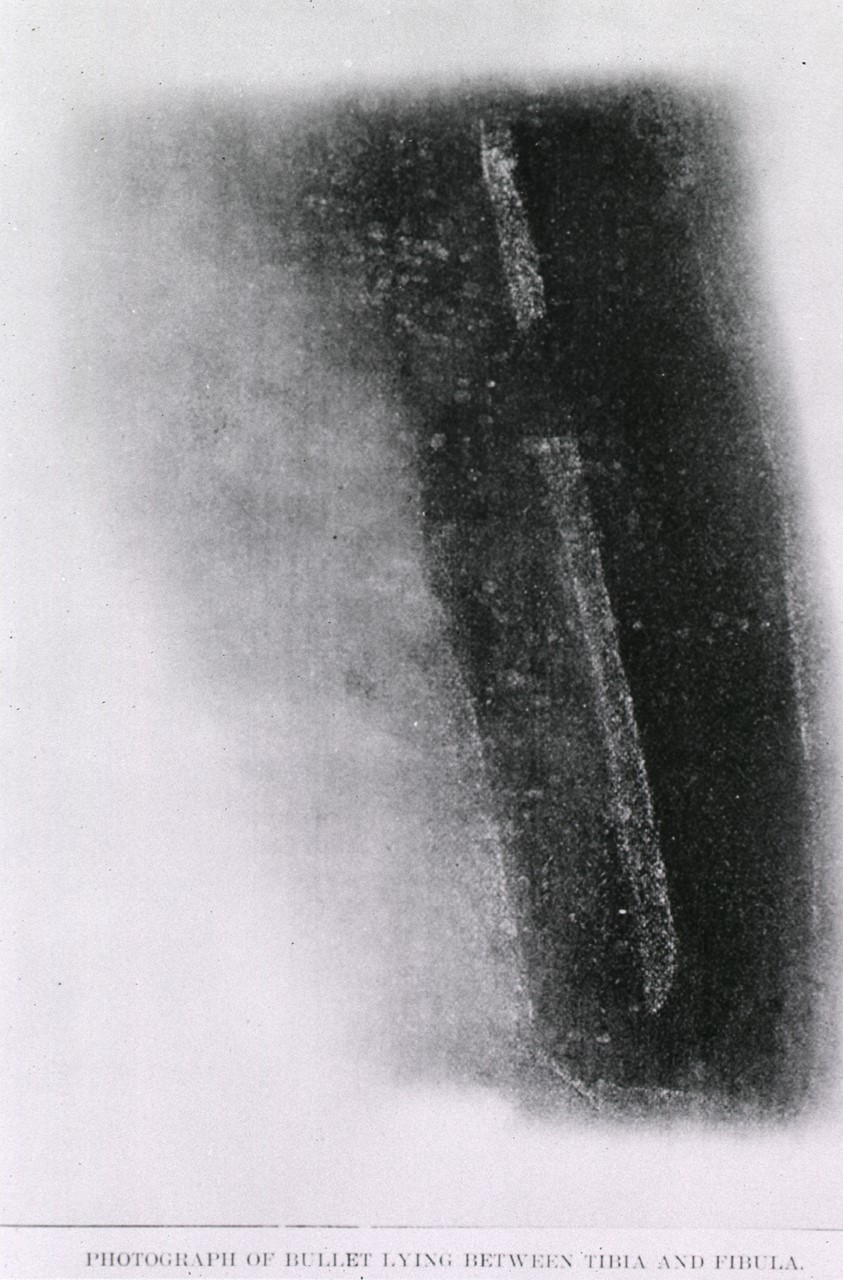

En février 1896, un mois à peine après que le physicien allemand Wilhelm Röntgen ait fait la première démonstration de l’utilisation des rayons X, le Dr R.C. Kirkpatrick, chirurgien à l’HGM, demande au physicien de McGill John Cox de réaliser la radiographie d’une blessure par balle. L’image obtenue du tibia du patient permit à Kirkpatrick de déloger la balle avec succès. Le résultat fut abondamment diffusé en tant que première utilisation diagnostique de la technologie des rayons X sur le continent.

[Photograph of bullet lying between tibia and fibula (of Mr. Talson Cunning). W.C. Macdonald Physics Building, McGill University, Montreal, Que., 7 February 1896.]. Bibliothèque et Archives Canada, PA-122908

Sir William Osler et les fondements de l’enseignement

C’est en 1874 que Sir William Osler entame sa carrière en enseignement de la médecine à Montréal, peu après avoir obtenu son diplôme de l’Université McGill. Celui qui deviendra un médecin d’influence mondiale occupe divers postes qui mènent à d’importants progrès à l’Hôpital général de Montréal, et fait partie de la faculté de médecine à McGill. En tant que médecin, les innovations concrètes qu’il apporte à sa pratique bonifient les résultats des patients. Comme clinicien, on lui doit les premiers rapports publiés par l’hôpital, lesquels seront déterminants pour l’HGM dans son rôle futur de leader de la recherche médicale au pays. L’attention qu’Osler porte sur l’observation comme méthode de diagnostic va d’ailleurs devenir le principe fondateur de l’enseignement de la médecine moderne dans le monde occidental.

Le travail d’Osler à l’HGM a jeté les bases d’une carrière exceptionnelle en médecine. Il devint par la suite l’un des professeurs fondateurs de la Johns Hopkins Medical School, puis professeur Regius Professor of Medicine à l’Université d’Oxford. Tout au long de sa vie, Sir William Osler fut un remarquable pollinisateur d’idées. Il rapporta régulièrement de ses séjours en Europe et aux États-Unis des notions et méthodes nouvelles, consolidant ainsi la réputation de McGill et de l’HGM en tant que vecteurs majeurs de l’innovation en médecine au Canada.

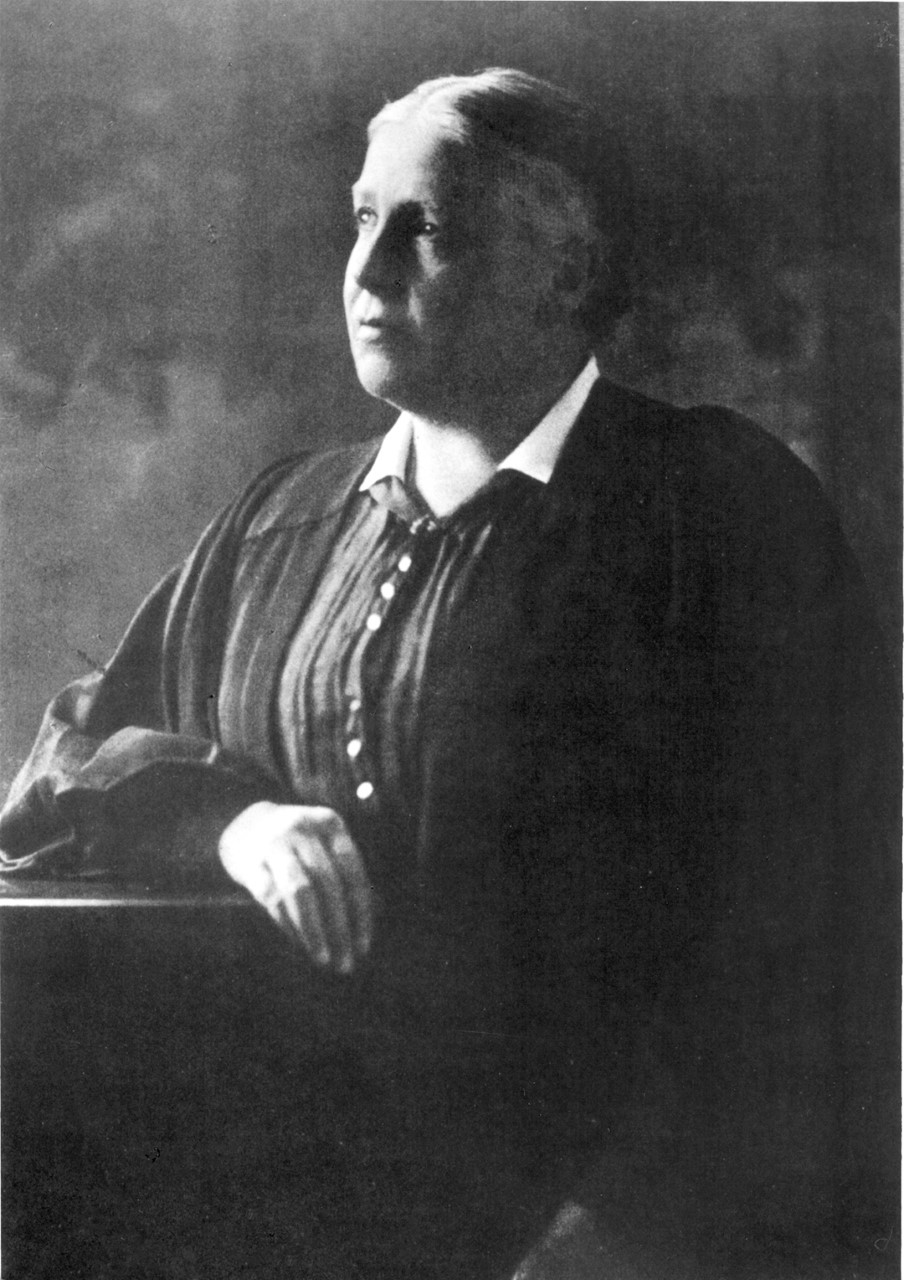

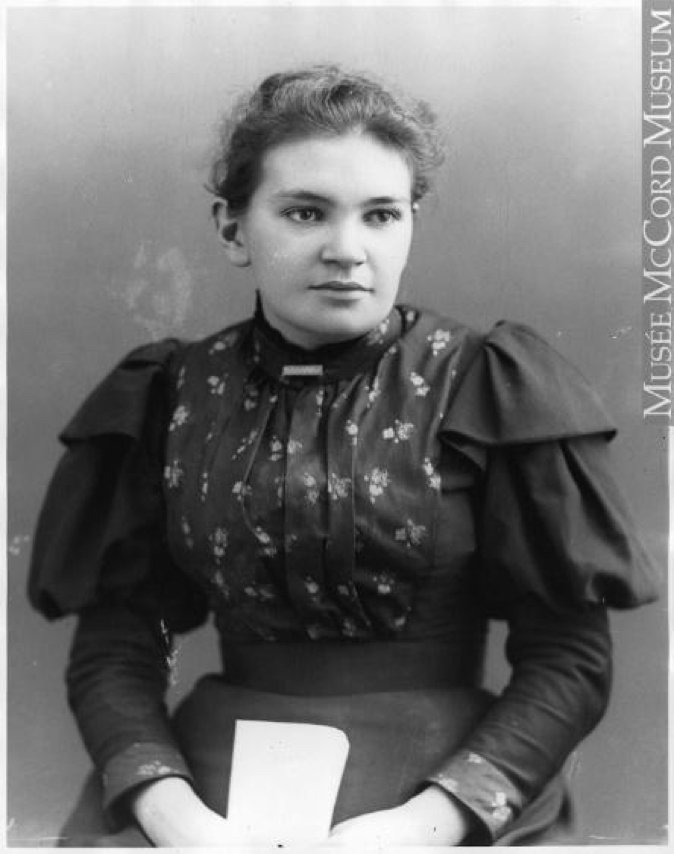

Osler correspondit durant plusieurs années avec la Dre Maude Abbott, traitant surtout de son travail de catalogage de ses spécimens de l’HGM en tant que conservatrice du Musée médical de l’Université McGill (plus tard rebaptisé le Musée médical Maude Abbott), et de sa contribution à Systèmes de médecine. Bien qu’Osler ait soutenu Abbott, il partageait l’orientation de la faculté de médecine de McGill à l’époque. Celle-ci croyait que la pratique clinique ne convenait pas aux femmes, et avait refusé à Abbott l’admission au programme médical. Abbott obtint son doctorat en médecine de l’Université Bishops en 1894, et acquit une expertise de premier plan en matière de maladies cardiaques congénitales. L’Université McGill lui remit un M.D.C.M. honorifique en 1910.

Mlle Maude E. Abbott, Montréal, QC, 1893. Wm. Notman & Son. Musée McCord, II-103172

Ce spécimen figure parmi les quelque huit cents spécimens recueillis par Osler à la morgue de l’HGM en tant que pathologiste de l’hôpital. Les études pathologiques d’Osler constituèrent le premier rapport médical publié de l’HGM, et le premier rapport clinique d’un hôpital de toute l’histoire du Canada.

Coeur et aorte, anévrisme sacculaire. Musée médical Maude Abbott

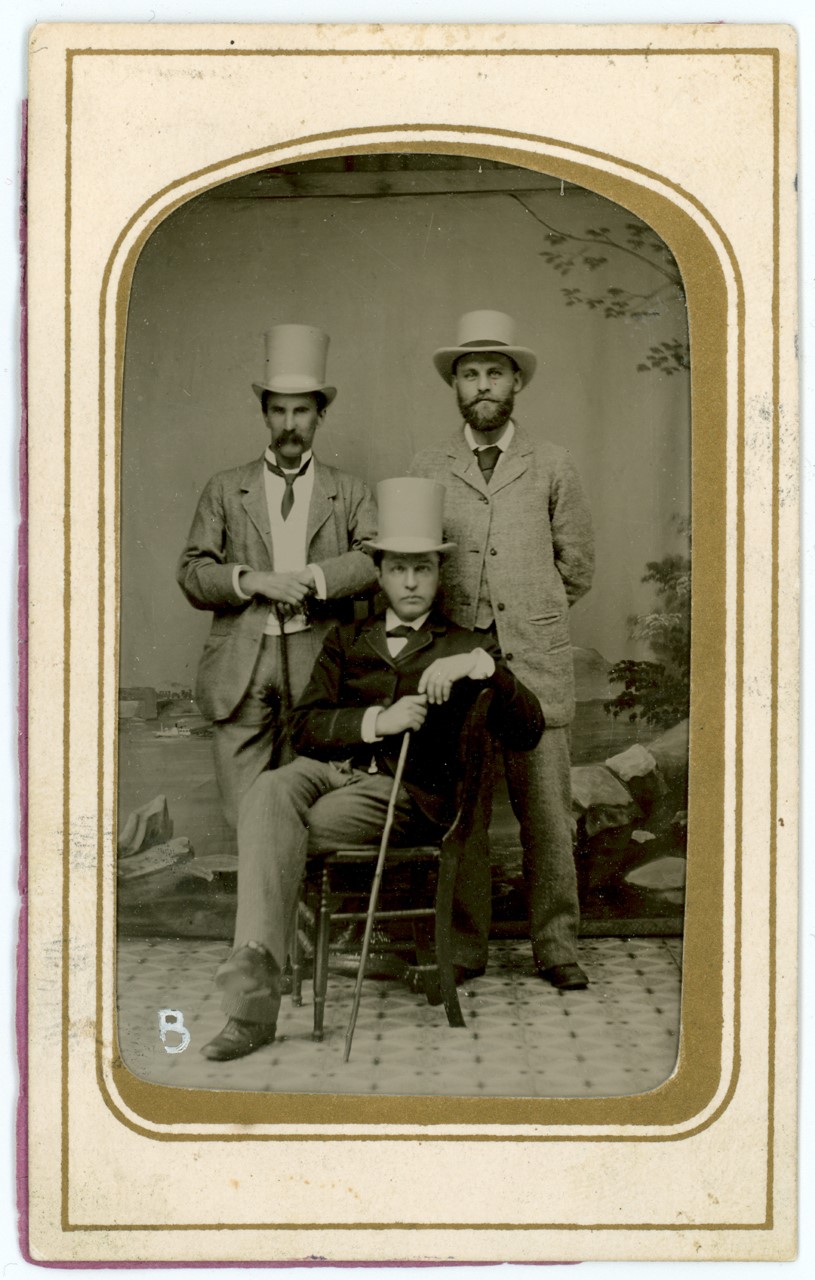

Les docteurs Osler, Shepherd (chirurgien), et Ross (interniste), furent d’importants pionniers du cursus médical de McGill.

Trois jeunes professeurs de la faculté de médecine de L’Université McGill : Osler, Shepherd, Ross, circa 1878. Bibliothèque Osler de l’histoire de la médecine, collection Cushing, CUS_033-010_P

Transformation de la pratique chirurgicale :

Sir Thomas George Roddick

Dr. Roddick, Montréal, QC, 1882. Notman & Sandham. Musée McCord, II-63859.1

C’est à l’Hôpital général de Montréal que Sir Thomas George Roddick, médecin et chirurgien formé à McGill, entame sa carrière. Après avoir entendu parler d’une nouvelle technique chirurgicale antiseptique mise au point par le médecin Joseph Lister, Roddick, adepte précoce de la théorie microbienne, part rencontrer celui-ci à Édimbourg en 1872, puis à Londres en 1877. Il réussit à rapporter l’un des diffuseurs d’acide carbolique de Lister à Montréal, le tout premier en Amérique du Nord. Roddick emploie le diffuseur de façon systématique en salle d’opération, et publie des résultats appuyant son utilisation. Avec l’introduction de l’antisepsie, le taux de mortalité à l’hôpital lié à la chirurgie passe de 80 % à moins de 4 %. La pratique de la chirurgie vient de changer à jamais.

Grâce à l’antisepsie, le taux de mortalité lié aux opérations chirurgicales chute à un point tel que pour la première fois de l’histoire, la chirurgie se met à se développer en tant que branche distincte de la médecine. Le célèbre chirurgien de l’HGM Francis Shepherd écrivit qu’après 1877, « plus aucune région n’était intouchable pour le couteau du chirurgien », les risques amoindris facilitant désormais l’accès au cerveau, à la moelle épinière, à la cavité abdominale et aux organes vitaux. Roddick décide en 1882 de se consacrer exclusivement à la chirurgie, ce qui amène les disciplines médicale et chirurgicale à se dissocier pour une première fois au sein de l’hôpital. Ce choix va être précurseur de l’épanouissement des spécialités médicales à venir. À la veille de la Première Guerre mondiale, la nature des soins hospitaliers a indéniablement changé. Né d’une fonction essentiellement de garde au départ, l’hôpital est devenu un lieu de guérison.

Durant son séjour à l’HGM, Roddick servit en tant que chirurgien en chef des Forces canadiennes pour la rébellion du Nord-Ouest. Il continua à se distinguer après son départ de l’hôpital, jouant un rôle déterminant dans la création du Conseil médical du Canada, défendant des enjeux de santé publique et de prévention de la tuberculose, et fondant l’Alexandra Hospital for Infectious Diseases. Il fut doyen de la faculté de médecine de l’Université McGill de 1901 à 1907.

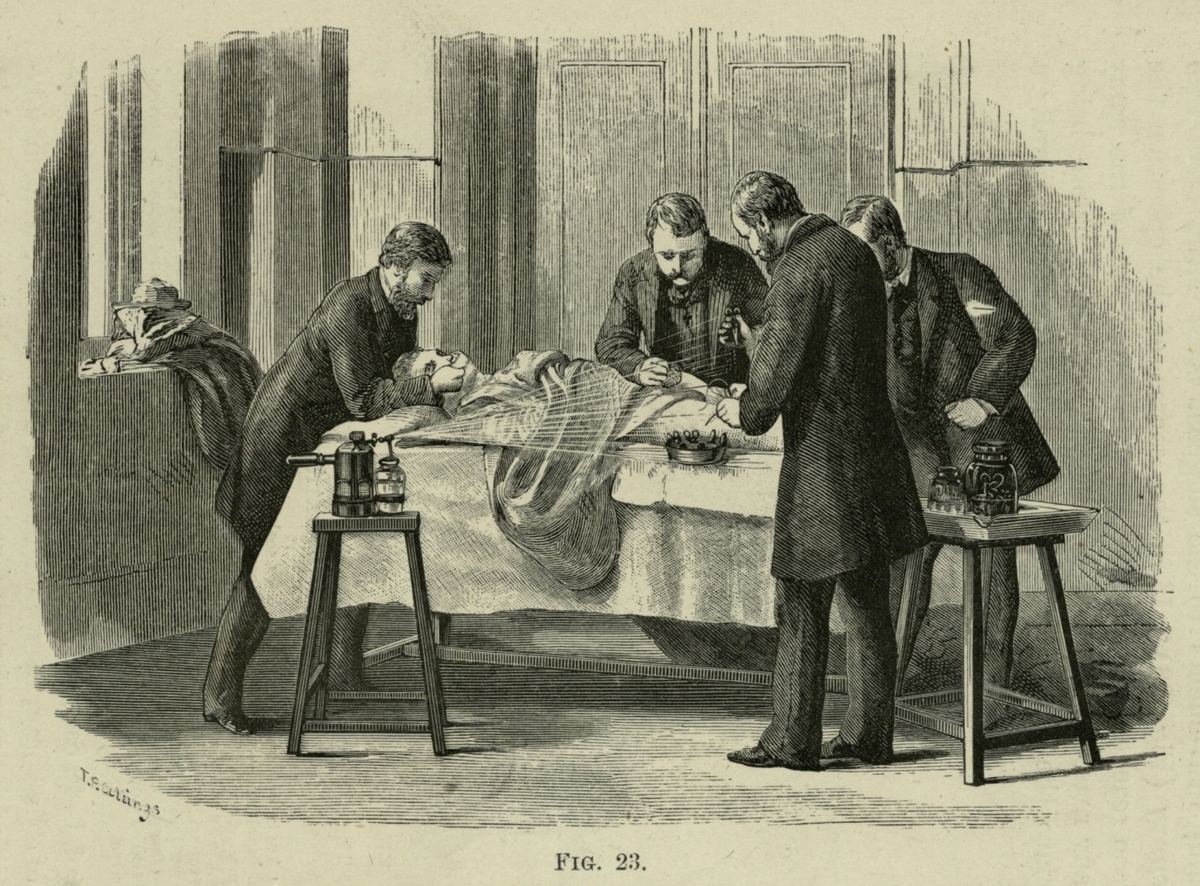

La méthode consistait initialement à vaporiser la pièce entière avec de l’acide carbolique, créant un épais brouillard de vapeur. Roddick observa avec le temps qu’on pouvait cibler l’acide carbolique sur la zone chirurgicale plutôt qu’à travers la pièce. Ces techniques n’étaient néanmoins pas bénignes. Le personnel souffrait de brûlures et Roddick développa de l’asthme. Ceci conduisit à l’utilisation de gants, puis aux procédures aseptiques nettement plus efficaces des hôpitaux d’aujourd’hui.

Utilisation de l’aérosol carbolique de Lister lors d’une chirurgie antiseptique, 1882. Wellcome Collection

Le Dr Francis J. Shepherd (1851-1929), chirurgien et dermatologue notoire de l’HGM, travailla à l’hôpital durant plus de quarante ans. Témoin de la révolution antiseptique, il la décrivit ainsi dans son histoire de l’hôpital : “the operating room, instead of being a shambles and the tables and floor covered with the dried blood of many victims, now became excessively clean. New antiseptic operating tables with glass tops were bought, tiled floors were laid, and the seats scrubbed and scoured. Instruments were sterilized before operation, and the surgeon paid great attention to his hands and wore a snow-white gown. The field of operation also was sterilized and rendered antiseptic and the greatest care was taken to exclude germs, which then were quite new discoveries…” Origin and History of the Montreal General Hospital, 1925.

Dr Shepherd (?), dessin d’Andrew Dickson Patterson, copie réalisée pour l’artiste, 1929. Wm. Notman and Son. Musée McCord, VIEW-24585

Nora Livingston et la naissance de la School of Nursing de l’HGM

Infirmières de l’Hôpital général de Montréal, Montréal, QC, 1895. Wm. Notman & Son. Musée McCord, II-113321

À la fin des années 1800, Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers d’origine anglaise, formule les bases de la profession d’infirmière pour le monde entier. Ses réformes, fondées sur la science et sur des principes rigoureux, génèrent un système modèle pour la formation des infirmières, que les nouvelles écoles de soins infirmiers canadiennes adoptent rapidement.

Les premières infirmières de l’HGM n’ont reçu aucune formation officielle, et malgré quelques tentatives pour faire progresser leur statut, ne sont guère plus que des gouvernantes glorifiées. En 1890, le conseil d’administration engage Gertrude Elizabeth (Nora) Livingston, une infirmière formée à New York. Celle-ci instaure immédiatement des réformes majeures : constitution de dossiers, mesures de prévention d’incendies, cuisine diététique améliorée. Elle négocie également de meilleures conditions de travail et de vie pour les infirmières.

Inspirée par Florence Nightingale, Nora Livingston développe ce qui deviendra un établissement de formation renommé, dont le programme est composé de cours scientifiques et pratiques. En 1906, l’hôpital engage Flora Madeline Shaw (promotion de 1896), première infirmière-enseignante au Canada. Shaw sera reconnue à l’échelle mondiale pour son leadership, et comme directrice fondatrice de la McGill School of Graduate Nurses.

De gauche à droite: Julia English, Christina Mackay, Nora Livingston, Jessie Preston, Dr. R.C. Kirkpatrick, Fanny Quaife, Georgina Carroll. Non représentées : Alicia Dunne, Ellen Chapman

Première promotion de la School of Nursing, classe de 1891. Avec l’autorisation de l’Alumnae Association of the Montreal General Hospital School of Nursing

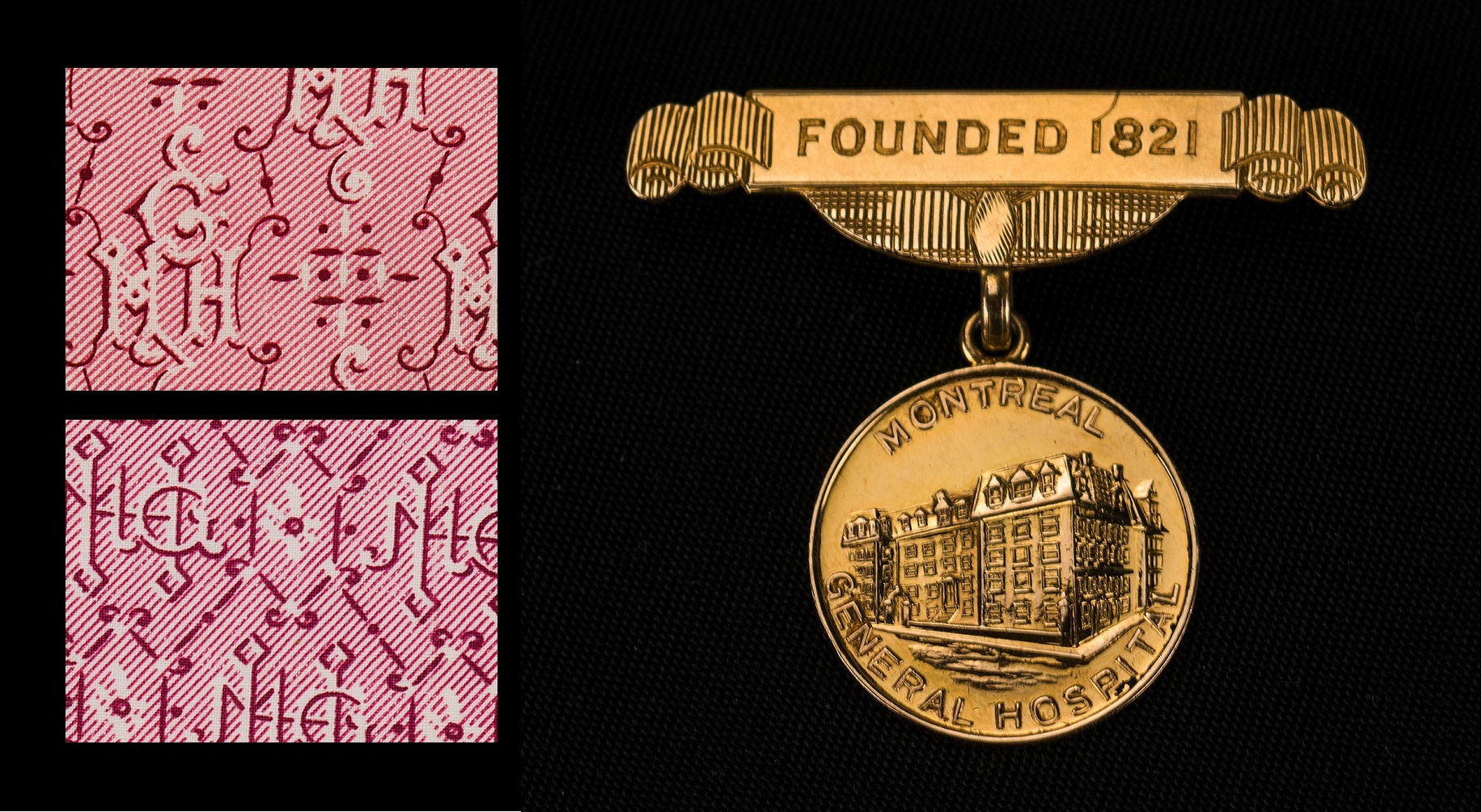

Sur un échantillon de tissu, l’impression du monogramme « MGH » de la School of Nursing; L’épinglette de remise des diplômes de Margaret Suttie, diplômée de la School of Nursing de l’HGM, images prêtées par l’Alumnae Association of the Montreal General Hospital School of Nursing

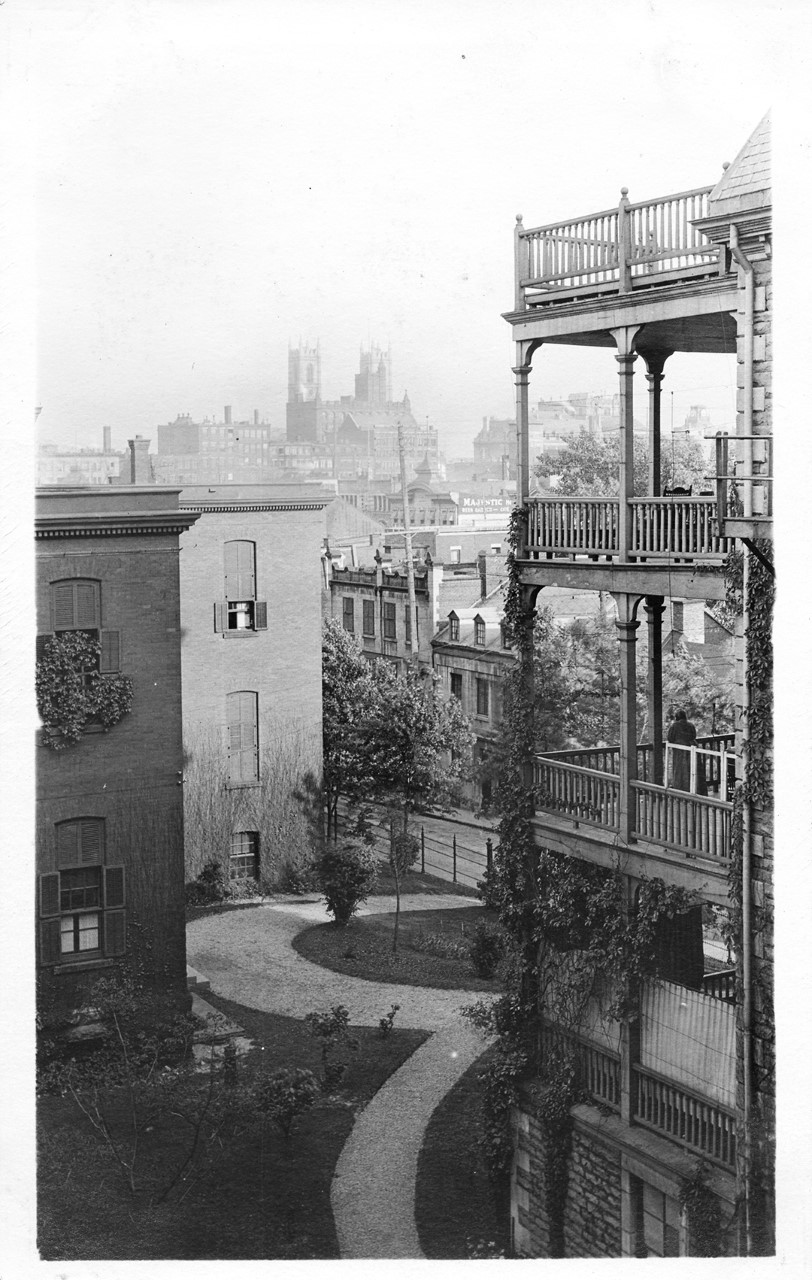

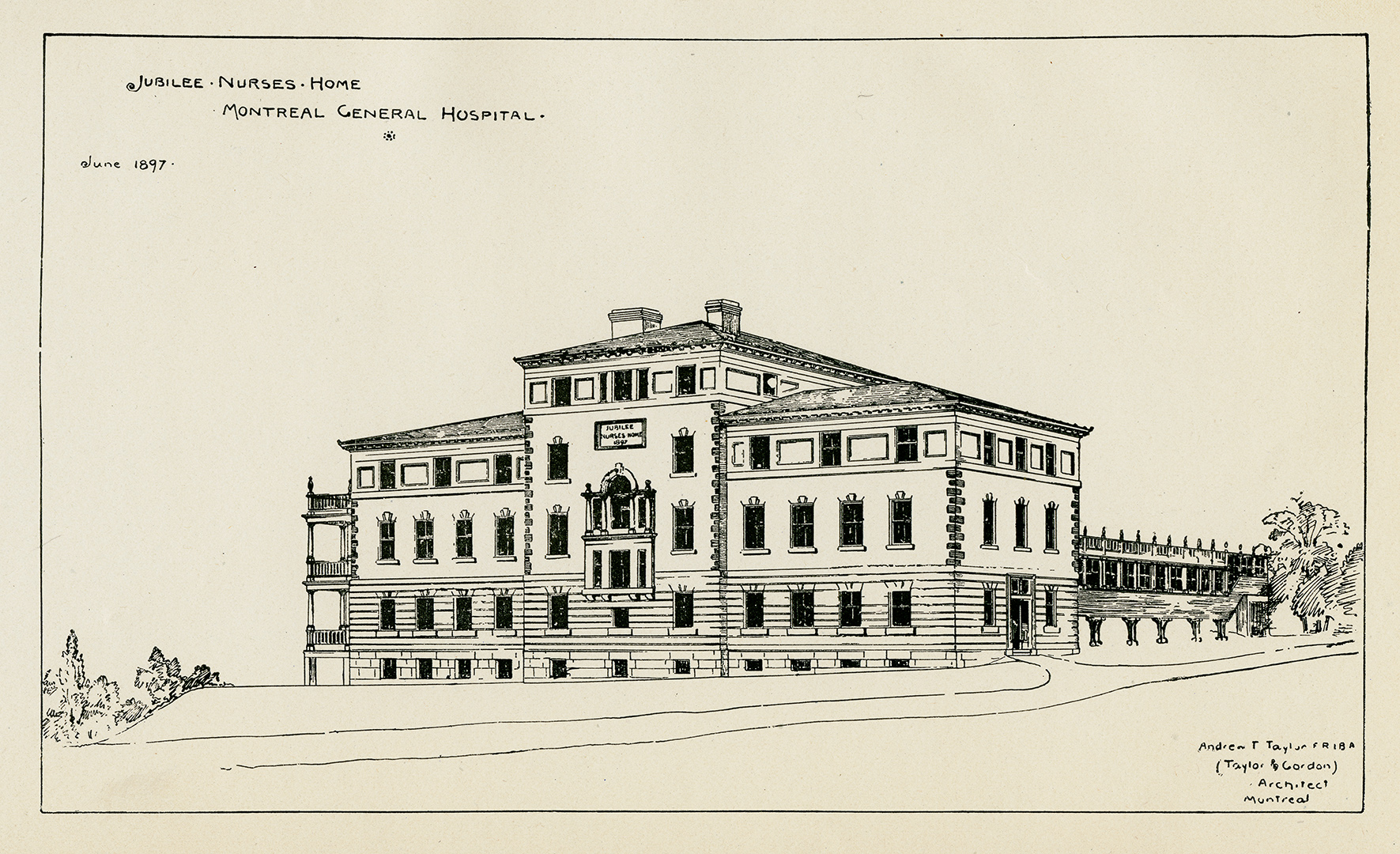

Les réalisations de Nora Livingston attirèrent tant de femmes vers la profession infirmière qu’elle ouvrit en 1897 une nouvelle résidence, nommée la Jubilee Nurses’ Home, en l’honneur du jubilé de diamant de la reine Victoria. Le caractère majestueux de son architecture reflète la reconnaissance croissante accordée à la profession d’infirmière.

Photo d’une gravure de la façade du Jubilee Nurses’ Home, Hôpital général de Montréal, juin 1897. Centre des arts et du patrimoine du CUSM, Fonds Berkovitz, 2014-0014.01.11

Tout comme Florence Nightingale, Nora Livingston croyait qu’une bonne nutrition était essentielle au rétablissement des patients.

La cuisine diététique de l’HGM, mise sur pied par Gracie Livingston (sœur de Nora Livingston), circa 1890-1900. Archives de l’Alumnae Association of the Montreal General Hospital School of Nursing

Le marteau de la présidente de l’Alumnae Association, présenté par Louisa Parker, 1ère présidente, lors d’une réunion des anciennes élèves en 1954. Avec l’autorisation de l’Alumnae Association of the Montreal General Hospital School of Nursing

Réalisant que c’est en s’unissant qu’elles vont pouvoir promouvoir et rehausser les soins infirmiers en tant que profession honorable, les diplômés de la School of Nursing de l’HGM forment en 1905 le « Nurses’ Club », qui deviendra l’Alumnae Association of the Montreal General Hospital School of Nursing. Le groupe s’engage à promouvoir l’éducation, la réforme des soins infirmiers et la réforme sociale, ainsi qu’à créer un fonds de prestations de maladie pour ses membres.

Le travail social, un engagement philanthropique visionnaire

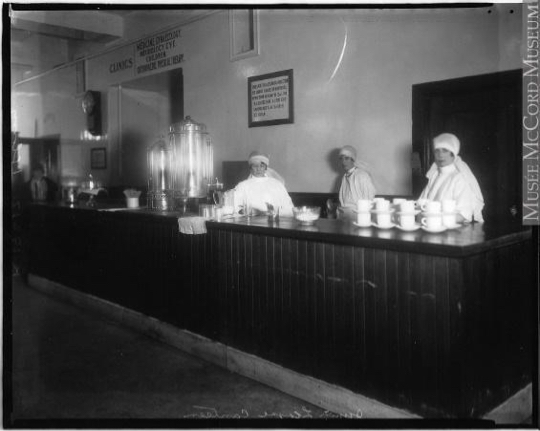

En 1913, on procéda au transfert d’un quart des 769 patients, constitué de femmes et d’enfants servis par les travailleurs sociaux de l’HGM, vers le Protestant Orphan Asylum, pour y recevoir des soins prolongés.

Ladies Benevolent Institution, Montréal, QC, 1909. Wm Notman & Son. Musée McCord, II-174417

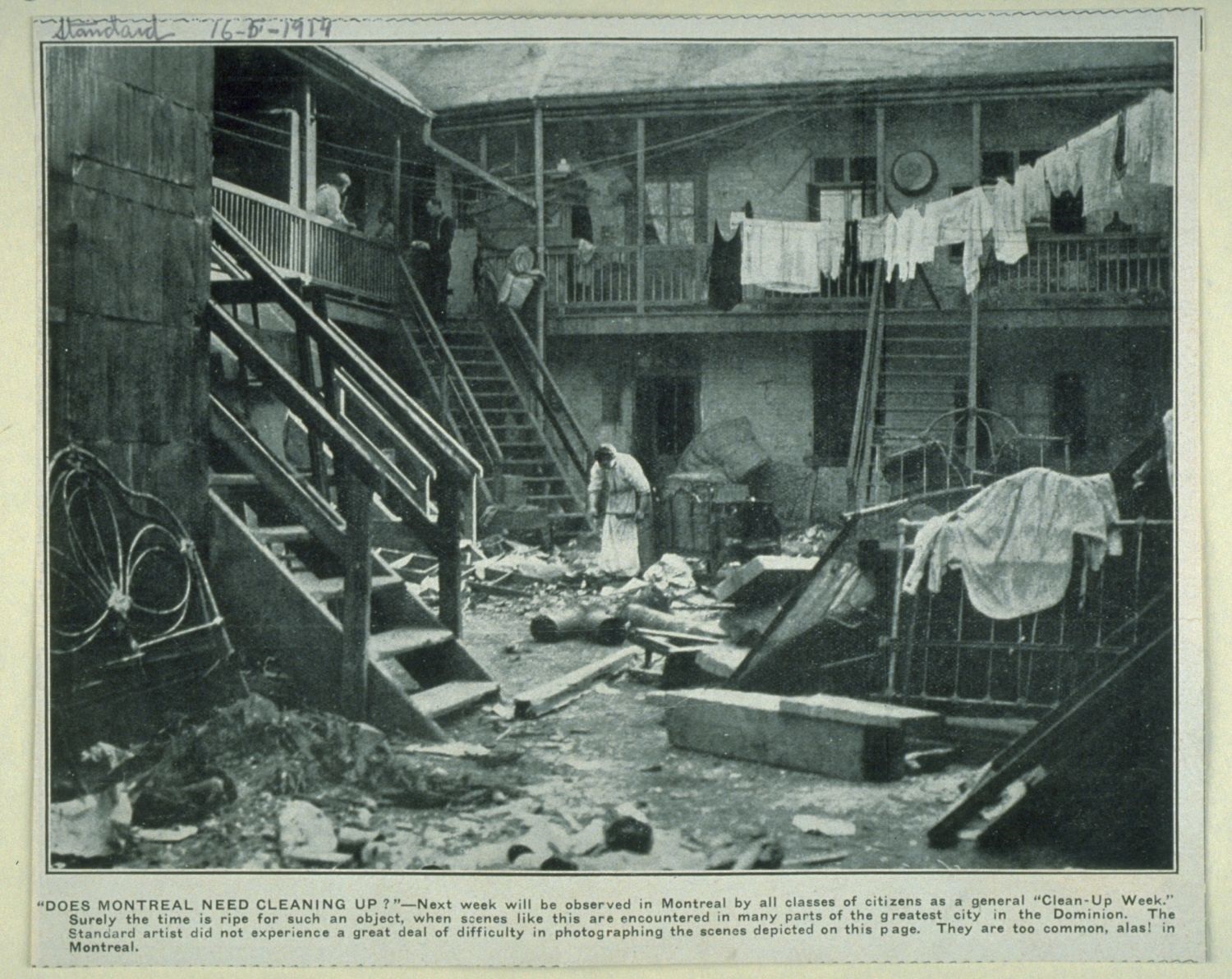

Alors que Montréal s’industrialise rapidement, la ville compte à la fin du XIXe siècle plus de trois cent mille habitants. L’HGM s’adapte au changement en accroissant ses services afin de répondre aux besoins d’une nouvelle population urbaine. Les maladies infectieuses et les problèmes sanitaires sont courants, et le taux de mortalité infantile est affreusement élevé. Les mauvaises conditions de vie des quartiers ouvriers s’ajoutant à la contamination de l’eau et du lait, un enfant sur quatre ne survit pas à la petite enfance.

En 1911, grâce aux efforts du révérend John Lochhead de l’église presbytérienne Melville, à Westmount, l’HGM ouvre un département des services sociaux. Inspiré par Richard Cabot, pionnier des programmes de services sociaux en milieu hospitalier au Massachusetts General Hospital, Lochhead amasse des fonds pour employer une travailleuse sociale à plein temps. Embauchée en 1912, Emma J. Foulis effectue un stage de deux semaines au Massachusetts General.

Peu soutenu par le personnel de l’hôpital au départ, le département des services sociaux trouve à l’aide de douze bénévoles des organismes caritatifs pouvant fournir des services aux patients les plus démunis. Alors que l’hôpital fait face à une pénurie de lits pour les soins prolongés, on organise le transfert de convalescents et de malades chroniques vers d’autres établissements. La congrégation de l’église Melville acquiert une résidence au sommet de Westmount Hill qui sert de maison de convalescence, précurseure du Montreal Convalescent Hospital.

Les galeries jouaient un rôle important dans le processus de guérison, rendant l’air frais et les rayons du soleil accessibles aux patients.

Galerie L-M, Hôpital général de Montréal, vers 1905. Album photo du Dr Frederick J. Tees, Centre des arts et du patrimoine du CUSM, Fonds Mann, 2017-0001.01.31

Vue de Montréal depuis la cheminée de la centrale de la Montreal Street Railway, QC, 1896. Wm. Notman & Son. Musée McCord, VIEW-2943

Une gravure au ton moralisateur contraste les conditions de vie des ménages de la classe supérieure à celles de la classe ouvrière.

John Henry Walker, Vie familiale, 1850-1885, encre sur papier – Gravure sur bois. Musée McCord, Don de Mr. David Ross McCord, M930.50.2.263